解读长平之战(二):企业实力的对决野史趣闻

在我国古代冷兵器时代的战争中,军队数量超过百万级别的战役只有两次,一次是长平之战,一次是蕲南之战(也有叫蕲城之战的),其中长平之战的复杂程度明显更高一些。

烧钱补贴伤不起

从战略的角度来看,战争比拼的是双方的实力,这种实力包含财力、人力、运筹能力、后勤能力等等,秦国和赵国两大巨头在长平的对决,与其说是两位项目总监的对决,不如说是两大巨头企业的实力比拼,这方面秦国明显占了上风。

从“武王分封”开始,中原地区大多是分封制度,这就表示一个企业之中,有很多独立的部门存在,与欧洲分封制的原则相似,所谓“领主的领主,不是我的领主”,当时的企业基本也是“下属的下属,不是我的下属”。

赵国就是这种企业架构的典型,姓赵的贵族手下有很多部门,这些部门的收益归部门负责人所有,且本部门的员工不受其他人的领导。那边长平之战开打了,以平原君赵胜为首的部门负责人依旧优哉游哉的享受,而赵国老板能够调动的人力、物力、财力,也仅仅局限在老板直属的领土上,这就限定了赵国的战争潜力。

此外,赵国的领土也不理想,国土面积虽大,但是大部分被太行山占据,山区贫穷落后且交通不便。赵国的总部在华北平原上,长平战场在太行山里,再往西北边还要供养着大量的军队来抵抗匈奴,粮食运输是个大问题。

反观秦国就好一些,想当年CEO商鞅改革,彻底打散分封制的传统,将每个人每一户作为独立的单元,这些单元的收入税赋直接交给企业,而企业在需要用到民力时,也可以直接通过户籍征调,战争潜力大大提升。

太史公在《史记•商君列传》中写到有条规则是“民有二男以上不分异者,倍其赋。”意思是有两个壮丁的家庭必须要分开住,有人说这是防止搞基,但实际上这提升了户的数量,也是提升秦国战争潜力的一种举措。

CEO商鞅另一个需要注意的改革措施是开阡陌,废井田。井田制由于固定的制式,民众的劳作积极性不高,商鞅将土地分给民众之后,民众劳作的积极性大大提升。此外,开阡陌废除井田中乱七八糟的道路之后,将道路变为农田,耕作面积的提升同样会为战争带来积极地影响。

通过对比可以明显看出,赵国和秦国的战争潜力不在一个水平线上,秦国通过财政、徭役向长平地区提供的支援要远远大于赵国,所谓“养兵千人日耗斗金”,更何况是这百万级的军队。

网上有传言说,秦国此时已经有了四川盆地有了江汉平原,还有关中平原,钱粮问题不发愁。但实际上此时的四川盆地仍属于少数民族地区,人口少而且洪水泛滥严重;江汉平原适合耕种,但旁边是上千里的云梦大泽。而且此时关中平原上大面积的盐碱地尚未解决。秦国在后勤问题上同样捉襟见肘,不然嬴稷也不会频繁跑到前线去监督后勤。

长平已经聚集了100万以上的员工,王龁与廉颇两位项目总监又都不搞大动作,漫长的烧钱补贴竞赛看似遥遥无期,财力不济的赵国开始吃不消了。于是,想办法结束这轮补贴烧钱才是首选。

战略要地的价值

结束补贴烧钱最直接的方式莫过于双方都停止战斗,不打了,各自撤军回家。

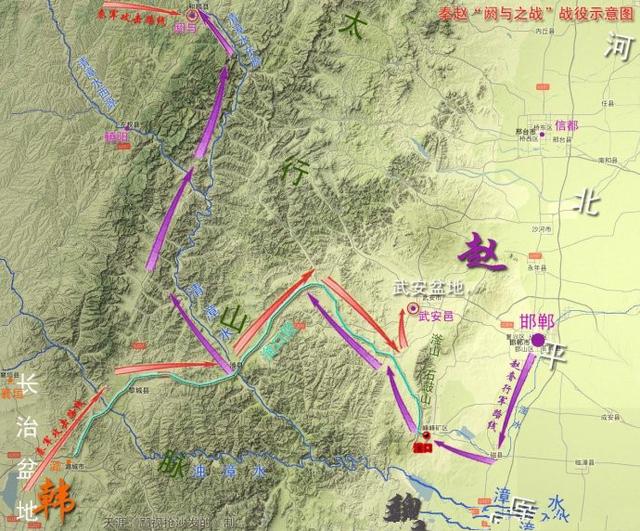

不过这种想法并不现实,上党高地号称“天下之脊”,地理位置比较特殊。它的东面是太行山,过了太行山就是一马平川的华北平原。它的西面是相对平坦的太原盆地和汾河谷地,它的南面是富庶的洛阳盆地。

秦国无论是北上拓展晋阳的市场,还是攻占洛阳后一路向东拓展,上党地区都是理想的截杀场所。如果这个区域是赵国的地盘,那秦国的扩张之路就会非常不顺,从长远的利益考虑,秦国不会放弃这片区域。

再说赵国这边,如果秦国占领了这里,向西北大军运送钱粮的道路就危险,而且晋阳地区也将成为秦国的实际控制区,如果秦国趁势向东翻越太行山,那企业总部就危险了。况且,已经到嘴的肥肉怎么能无缘无故扔掉呢?

自古以来基本没有过未打仗就散去的战斗,但是赵国的财政确实扛不住了。那就……讲和吧。

求和之路

就像优酷与土豆合并了,滴滴与快的联姻了,美团与大众点评在一起了,当烧钱补贴烧不下去的时候,赵国老板就该开始想对策了,和解吧。

赵老板派出了品牌主管郑朱作为代表到秦国和谈。不过这个郑朱他不姓赵,知名度不高,想来也不是重量级的角色,典籍中他也仅仅是作为品牌形象出场。

具体的交流过程不得而知,不过他在秦国的见闻轰动了整个商业圈,据他个人回来后透露:当他到了秦国总部之后,受到了超高规格的礼遇,嬴稷甚至亲自出门接见,对他的能力大加赞赏。和谈的目的?不好意思,生平头一次享受如此的辉煌,忙着到处演讲,没有时间细细和谈。

和谈就这样莫名其妙的失败了。

历史书中对这段的描述,认为是秦国麻痹了其他各国,使得他国认为秦赵友好,战争马上就结束,从而避免各国出兵援救的可能性。

但真实情况却很有可能是这样子的:能够成为巨头企业,必定是经历过一系列的斗争,这点伎俩可以轻易看破,真正促使其他巨头企业不参与其中的理由在于,长平的烧钱补贴规模真的太大了,就算企业内有资金可以帮助赵国,很可能也是杯水车薪。

而且战争已经打了三年了,没有人知道这场烧钱竞赛的时间和结果,至少长平前线的双方实力相当,如果其他巨头企业帮助赵国打赢了长平,那么秦国将会元气大伤,甚至有破产的危险,而这时的赵国将会成为唯一的巨头企业。市场中如果出现了垄断企业,那对于其他企业来说就是灾难,原本各自狭小的市场,也将会受到更具性价比的巨头产品的冲击。

到那时,战国七巨头将会变成一家独大。因此,对于其他企业来说,最理想的状态是秦赵两败俱伤,毕竟吃掉对方之后,自身也会承受巨大的损失。

更换总监

太史公在《史记•廉颇蔺相如传》中写道:秦之间言曰:“秦之所恶,独畏马服君赵奢之子赵括为将耳。”这句话可信度几乎为0,蔺相如这个人的存在价值本身就是个迷,我宁愿相信从头到尾他就是秦国的内应。后期他劝谏不要用赵括的事情同样不可信。

对于赵国集团老板来说,烧钱已经烧不起了,直接撤退又不太可能,想和谈也没有机会了,找其他企业借点,人家也未必愿意。能做的就是赶紧结束掉补贴大战,奈何廉颇死活不听命令,那就只好更换项目总监了。综合企业内的各种评价来看,赵括是最好的选择,懂管理、有眼光。按照《大秦帝国》中的说法,赵括有赵胜和乐毅两大重量级角色作保。

在老板心目中,资质审查什么的就不需要了,赶紧换人,随便打一打,无论胜负,赶紧结束这场补贴大赛最重要。

看到赵国集团换领导了,秦国这边知道赵括的实力,担心王龁不是对手,也派出了老将白起作为项目总监。后来的事实证明,这一举措是正确的。

补贴烧钱结束

结局大家都知道了,老板之所以用赵括,就是希望他速战速决。反正双方的人数比几乎为1:1,所以赵括选择带领主力员工主动出击,走出大门寻找秦国业务员,打算硬碰硬干一架。结果未曾想刚出门没多久,分公司就被秦国占领了,还把门给上锁了,等到赵括发现时,任凭怎么敲门都打不开,回家的希望渐渐木有了,尽管战斗多次,依旧没有突围的可能性。

赵国的员工在外面被围困了四十六天,最终,饥饿不堪的项目总监赵括带领将士突围,身中数箭死掉之后,剩余的二十多万员工没有了负责人,只好选择投降,其中绝大多数被杀害。

至此,长平的这场补贴烧钱竞赛以赵国集团的失利结束,赵国把几乎全部的员工都堆了上去,元气大伤,除了西北边抵御匈奴的员工以外,其他部门已经没有什么员工了。

小时候看到这段历史,头脑中不自觉的就会想到四个问题:

为何白起要杀死投降者?

秦国为何不趁势吞了赵国?

赵括的实力究竟如何?

如果把赵括换成其他历史名将,又会有怎样的结果?

下周《解读长平之战(三):如果用孙子替换赵括》,继续解读这场商业竞赛的另一面。

结语:赵括这千古骂名,可真是冤啊。

声明:以上文字为测试键盘性能随意敲击而成,我说的每一句话都是错的,文章内容纯属胡扯,如有正确纯属巧合。如果读者在阅读本文时出现头晕、恶心、呕吐等不良反应,本人概不负责。

本文作者:秃尾麻雀(今日头条)