解密:孝庄下嫁多尔衮之谜野史趣闻

在清朝历史上孝庄太后绝对称得上是一位风云人物女中豪杰,尤其是在清世祖顺治皇帝英年早逝之后孝庄皇太后忍着悲痛力排众议立年仅八岁的玄烨为皇帝全力辅佐。正是由于孝庄的努力才成就了后来的康乾盛世将大清王朝带到了鼎盛时期。

孝庄太后在康熙二十六年去世,享年七十五岁。然而令人奇怪的是这样一个对清王朝做出过巨大贡献的女人死后没有与她的丈夫皇太极合葬 ,而是葬在了清东陵。更离奇的是她的陵墓还是建在了清朝皇家陵园风水墙的外面,事实上在清东陵中孝庄皇太后还是所有入葬者中辈分最高的一位。有人说这是因为涉及到清朝的一大疑案——太后下嫁。

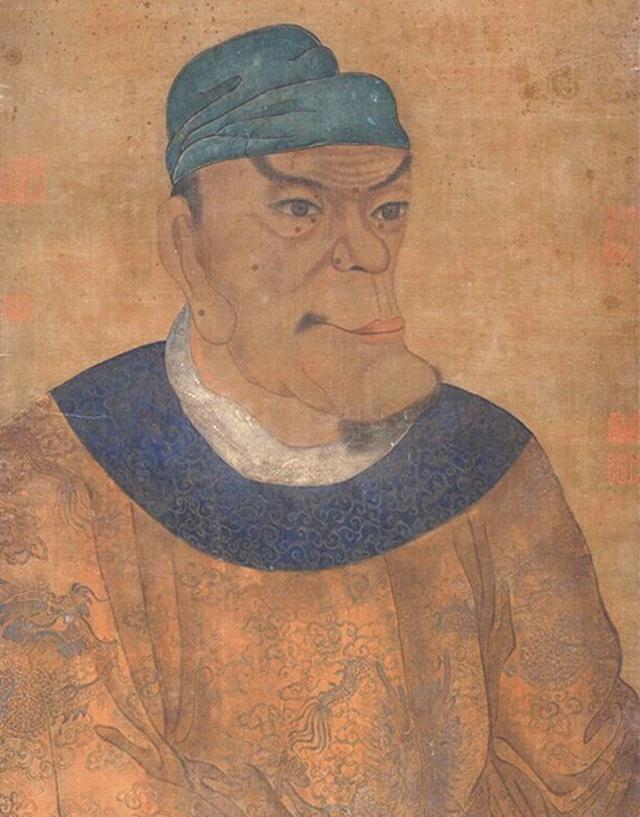

太后下嫁说的是皇太极死后孝庄文皇后为了辅助年幼的顺治皇帝又嫁给了皇太极的弟弟摄政王多尔衮,这桩疑案还要从孝庄的少女时代说起。民间有这样一种传说孝庄的小名叫大玉儿,人如其名孝庄长得十分漂亮当时人称蒙古族第一美女。在嫁给皇太极之前她和彪悍勇猛的多尔衮情投意合,但世事难料阴差阳错之间大玉儿嫁给了皇太极。皇太极英年早逝后手握重兵的多尔衮放弃了夺取皇权的机会心甘情愿拥立孝庄的儿子登上帝位。

按照流传的说法这是因为多尔衮一直深爱着孝庄愿意为心上人舍弃江山,作为回报孝庄下嫁多尔衮。按照当时满族的习俗嫂子下嫁给小叔天经地义是一件在平常不过的事。

除了习俗明朝旧臣张煌言的十首《建夷宫词》也能说明孝庄下嫁的可能性,词中写道:“上寿殇为合卺尊 慈宁宫里烂盈门 春宫昨近新仪注 大礼恭逢太后婚”这首词是张煌言写于顺治七年,以当事人记当时事似乎有所根据。词中说的慈宁宫就是孝庄皇太后的寝宫。词中说慈宁宫中张灯结彩喜气盈盈举行婚礼就是指孝庄皇太后下嫁多尔衮之事。

张煌言本为明朝抗清名将后来兵败被俘誓不降清惨遭杀害,他的许多诗文都表现出反清复明的志向。据史料记载在顺治七年正月多尔衮确实娶了其侄妇肃亲王豪格之妻,这名女子也姓博尔济吉特氏是孝庄的表妹。也许张煌言听说此事后就随手写入了甚至有些加以歪曲借以讥讽贬斥清朝皇室没有伦理道德吧。

张煌言的词不能成为“太后下嫁”的证据,但是这桩疑案的另一个主人公多尔衮在顺治当政时期权倾朝野,他甚至被顺治及其他大臣称为“皇父摄政王”这不得让人猜想多尔衮有没有逼迫顺治退位,自己坐上皇帝宝座的动机呢?而心思缜密顾全大局的孝庄会不会为了巩固顺治的皇位选择下嫁多尔衮?

在顺治继位后不久作为摄政王的多尔衮手握大权连顺治都称他为“皇父摄政王”据史料记载这一称呼开始于顺治五年即公元1648年,这一并不符合事实的称呼引起各方猜测。有人认为因为皇帝之母屈尊下嫁所以多尔衮才有了这种尊称。照此推测孝庄下嫁给多尔衮之后作为继父的多尔衮接受顺治的“皇父摄政王”称呼也就顺理成章了。可事实是从时间上说多尔衮的称呼由“叔父摄政王”到“皇叔父摄政王”再到“皇父摄政王”这是一个逐步递进的过程,而且在他确立了“皇叔父摄政王”的称呼时候太后下嫁还没出来。 要是早一年多尔衮有“皇父摄政王”的称呼之后才有了太后下嫁的传说。

这样看来单从多尔衮的称呼上来看也不能证明太后曾经下嫁过多尔衮,那么多尔衮并不是顺治皇帝父父亲可为什么多尔衮为什么被顺治这位堂堂的一国之君称作“皇父摄政王”呢?

“皇父”这种称呼在满族的语言文化中是一个经常能见到的称呼是一种尊称,有资料解释说“皇父”这个称谓一般是清朝皇室的宗亲晚辈们称呼皇帝时所用的敬语,有时候大臣们也用这种称呼来阿谀奉承皇帝。这样看来多尔衮当时被称为“皇父摄政王”也应该是一种尊称,不过多尔衮并不是皇帝为什么却被称为“皇父摄政王”呢?这还要从多尔衮当时的权势说起。

清太宗皇太极去世有人劝睿亲王多尔衮以弟承兄的方式继承皇位,可多尔衮却扶持六岁的侄子皇太极九子登基,自己仅称摄政王并且当众俯首称臣。不久多尔衮率大军杀进山海关 击走李自成乘势进踞燕京入驻紫禁城,但他仍不以帝位自居迎请顺治帝移驾。于是小顺治帝得以成为清朝入关后的第一位天子 ,因为功勋卓著多尔衮并不满足于现有的地位。他觉得皇帝是自己一手立起来的自己理应得到更大的荣耀,于是多尔衮看准了时机与大学士范文程密谋要想办法向小皇帝讨赏讨封号,于是范文程就授意亲信在朝廷中散布了一个言论,大意是摄政王功高望重这么大的恩德皇上该如何报答呢?既然顺治皇帝的皇位是多尔衮让给他的,这就像父亲传位给儿子一样,那么皇上也应该像对待父皇一样对待摄政王以此作为报答。

大臣们为了讨好多尔衮都同意了这个意见于是“皇父摄政王”的称谓就这样加冕给了多尔衮,多尔衮得到了“皇父摄政王”的称号,这样看来他的称谓和太后下嫁这件事情之间并没有什么太大的联系。但是多尔衮会甘心舍弃和孝庄这一段剪不断理还乱的感情么?

面对痴情的多尔衮步步紧逼一向顾全大局的孝庄会不会无奈之下 下嫁多尔衮去巩固儿子的皇位也让自己和多尔衮的感情有一个结果呢?或许电视剧《孝庄秘史》能给我们带来一些思考。在电视剧《孝庄秘史》中有这样的片段多尔衮狠心带走了顺治要逼孝庄嫁给他,无论多尔衮怎么说孝庄就是不答应嫁给多尔衮。因为孝庄在感情上已经不会接受多尔衮但是多尔衮以顺治皇帝作为威胁,这让身为顺治母亲的孝庄心如刀绞。为顾全大局孝庄必须忍耐下去,她与多尔衮僵持着。

在电视剧《孝庄秘史》中多尔衮用顺治皇帝的皇位来威胁孝庄讨太后下嫁,其实在中国民间也有这样的传闻说当时多尔衮权势越来越大,他甚至有些后悔当时把皇位让给了顺治于是开始密谋要抢回原本应该属于自己的皇位。当孝庄太后直到这个消息后依然决定下嫁多尔衮以稳住多尔衮来保住自己儿子的皇位。

这个说法没有多大的根据,因为顺治被选为皇帝时他们当中各种权力之争的一个妥协物。多尔衮要当这个皇帝,豪格要当这个皇帝,最后豪格因为说话不慎重一谦虚退出去了。结果顺理成章形成了这样的一个妥协由多尔衮和郑亲王舒尔哈齐他们共同摄政,然后推选的是皇太极最小的儿子顺治来当皇帝。

后来作为两位摄政王之一的多尔衮掌握大权之后就开始排除异己,他首先将舒尔哈齐罢免随后又把皇太极的长子豪格贬为庶人并且幽静起来,最后甚至对皇帝不再行跪拜礼凌驾于皇帝之上。那么多尔衮真有能力废掉顺治自己当皇帝么?由顺治当皇帝是当时的满洲议政大臣们一同议定的,不是哪个人可以轻易改变的,多尔衮自己也是参与者之一虽然他后来权势很大但是以他个人的能力要推翻所有的王公大臣们一致的决定这个困难是很大的。所以从这个角度说他不可能轻易就废掉顺治然后自己取代他当皇帝,因此孝庄太后也没有必要屈尊去笼络他来巩固自己儿子的地位。

孝庄是一个理性的女人,不论是个人感情上还是政治需要上孝庄皇太后都没有下嫁给多尔衮的理由。既然孝庄下嫁多尔衮可能仅仅只是个传言,可是为什么这个有损皇家声誉的传言会流传的如此之广呢?

关于太后下嫁虽然野史中记载很多但在清史稿中并没有提到,当然也有一种说法据说到了乾隆时期纪晓岚在整理清宫档案时觉得这一事件有辱皇家尊严因此奏请皇帝批准从档案中删去这一部分内容,从此再没有人提起这一件事。据说当时太后下嫁给全国都发了文书,宣布太后要下嫁。同时按规矩也要给当时的藩属国像越南 朝鲜 琉球也要给他们发正式的文书,有人也说他们进关的时间长了受汉化的影响深了他们也觉得这个是要被儒家文化所嘲弄的所以下令把全国所有关于太后下嫁的文字记录都要销毁。但是你这个命令只能管大国内管不到藩属国,如果真有这样的文书朝鲜的《李朝实录》里面应该会有这样的记载,但是现在没有关于“太后下嫁”的记载。

从现在已有的证据来看在民间广为流传的太后下嫁在历史上根本就没有发生过,孝庄太后并没有下嫁给多尔衮。即使从汉族的伦理道德上来说她并没有做对不起自己丈夫皇太极的事情。那么按照清朝皇家的礼仪没有改嫁的孝庄皇太后在去世之后应该要和皇太极合葬。为什么孝庄皇太后既没有安葬在沈阳北陵也没有和皇太极合葬呢?

其实选择再东陵安葬是孝庄太后临死之前交代给康熙的,她说皇太极下葬已久我不要再去惊动他。在陵寝的安葬问题上叫卑不动尊,皇太极是皇帝自己是他的一个妃子不能 因为自己要跟他合葬再把他的寝宫打开。安葬在东陵在你父亲顺治附近安葬是舍不得顺治和你,我希望死以后能够和你们在一起。

因为“卑不动尊”孝庄没和皇太极合葬这个理由倒也说得过去,可是孝庄为大清朝康乾盛世起到了奠基的作用是一位功勋卓著的人物理应在清东陵占据尊贵的位置,为什么又会在清朝皇家陵园的外面呢?

其实孝庄安葬在东陵以后陵墓修在风水墙的墙外面这种安排感觉还是孝庄太后自己的意思,这样离顺治的陵很近同时又没有被风水墙圈在陵寝的里面还保持和皇太极的陵寝互相之间的联系应该说是一种比较合乎情理的安排。

孝庄是一位非凡的蒙古族女性,十三岁进宫六十二年间辅佐清太宗 清世祖 清圣祖三朝皇帝主政为清初国家统一和政权的巩固做出了不可磨灭的贡献。在历史上孝庄在早年可能和多尔衮有过一段恋情,而她下嫁多尔衮这件事情可是说只是没有真凭实据的传言而已。

本文作者:社会万象(今日头条)