「原创」迟到75年的祭奠张自忠将军护士长史全胜的子孙们(一)野史趣闻

“白河观潮”为你奉上的原创文字:

烈士史全胜的儿子史德聚在张自忠将军同难官兵墓前

4月,草长莺飞,开放在乡村的一树树桐花、槐花和那苦楝花,还在装扮着美丽的春天。

在豫西南的那座阵雨后的小城,空气弥漫着清新的气息。老人又一次给我打来电话 ,说想和我见面。

老人已经七十多岁了,我明白他急切和喜悦的心情,这一天他盼了许久了。那是一种煎熬中的等待和期盼,这一天终于盼到了,在他的有生之年。

再过一月有余,就是五月十六号了,也是他父亲——抗日英雄史全胜的忌日。他说他会去湖北宜城的十里长山祭奠父亲,告慰父亲说:“爸爸,儿子来看你了,你为中华民族的独立、自由而战,你的血没有白流,河南省人民政府已经批准你为革命烈士了!”

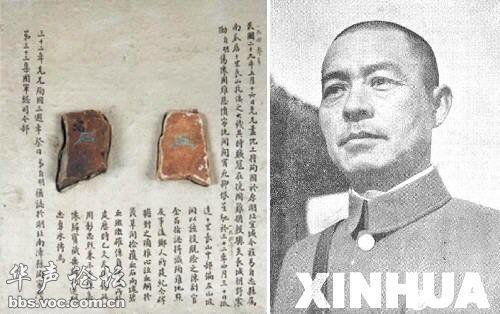

史全胜烈士的“烈士证书”

史全胜烈士的“烈士证书”

老人叫史德聚,是一名转业军官,如今已从当地工信局退休多年。他把由河南省人民政府颁发的《烈士通知书》拿给我看,心情异常地激动,思绪仿佛又回到当年那个烽火连天的抗日战场。70多年前的1940年5月16日。在抗日前线的枣宜会战中,身为抗日名将、国民党第33集团军总司令张自忠将军护士长的史全胜,就紧紧跟随护卫在张自忠将军的身边,直到生命的最后一刻,殉国时年仅26岁。

聪颖少年,苦难中成长

经历过苦难的生长,也许更能磨砺一个人,使他有所追求。

史全胜烈士儿子史德聚在张上将同难官兵墓记碑前

史全胜,1914年出生在河南新野县城一个贫困小市民家庭里。他的父亲史万年,幼年生活在湍河边上一个叫史井的小村庄,长大后给人扛过长工,在白河、汉江里跑过船,成家后移居到新野县城的西关居住,轧过面条、卖过烟卷、开过茶馆、当过脚夫,靠这些小生意维持全家人的生计。

历经数年,全家人省吃俭用、辛苦劳作,终于建起7间房,置下二亩半地,家境宽裕一些了。史万年体会到自己不识字就好比睁眼瞎的苦楚,只能干些苦力劳作的活养家的辛酸。所以他思虑再三,把自己的独子史全胜送到当时县城的国民小学读书。

张自忠将军女儿张廉云(图左)与史全胜儿子史德聚合影

幼年的史全胜不仅天资聪颖,而且勤奋好学,在国民小学,各门功课一直名列全校前茅,深得老师喜爱。新野古城,是三国故地,刘、关、张结义和诸葛战曹兵的故事广为流传,这些三国故事都影响着少年的史全胜。稍大后,学习之余,喜读医书和唐诗宋词,崇尚有气节的民族英雄,尤喜民族英雄岳飞的《满江红》、文天祥的《正气歌》。每咏《满江红》、《正气歌》时便热血沸腾,声震街坊。

史全胜不仅聪颖好学,而且体魄健壮,十多岁时便长成一英武小伙,过一米八的个头,国字脸,为人和善,处事彬彬有礼,街坊四邻甚是喜爱。有乡邻说:“没想到做小生意的史家出了个人才!”每闻此言,看到儿子被街坊称赞,史万年心中甚是欢喜。

刚满十四岁的史全胜,看上去已像个大小伙子,有人便上门给这小伙子提亲,很快史全胜和一个知书达理,聪明俊秀的名叫田文彩的姑娘订了婚,没过多久,两人就结了婚。因为,姑娘田文彩的父亲过世早,她和母亲在小县城孤苦无亲,靠做些手工活维持生计。两人结婚后,史全胜就把岳母也接到他家共同生活,承担起照顾孤单的岳母的担子。

史全胜从国民小学毕业后,靠做小生意的父亲史万年已无力再供养他继续读中学,因为还有一家人要生活,史全胜便辍学,过早地挑起养家的重担。

史全胜是个好学孩子,喜读医书的他,把当时能借到的《本草纲目》、《伤寒论》、《汤头歌》苦读细研,打下了一定的学医基础。18岁时,经熟人举荐进入县立医院学医,到了医院,他勤快好学,很得院长张雨亭的器重,在张院长的悉心指导和教调下,很快能独立坐堂问诊了。

史全胜烈士的儿子史德聚(前排右一)在部队时留影

史全胜烈士的儿子史德聚(前排右一)在部队时留影

在县立医院做医生的史全胜,环境的开放,使他的眼界逐渐开阔起来,思想进步的史全胜也时刻关注着国家的安危。1937年“七七芦沟桥事变”发生,日本发动全面侵华战争,国土沦陷、百姓被屠杀,中华民族到了生死存亡的紧要关头。史全胜经常和医院的同事们读报了解战事。读到前线将士英勇杀敌的报道时,就和大家讨论岳飞、文天祥爱国爱民、抵抗外辱的英勇事迹,和同事们商议着如何才能报效国家。他们的想法得到了同样有爱国之心的院长张雨亭的支持,想为抗战、保家卫国出一份力。经过商议,张院长拿主意说:“最好的办法,就是我们一起去投军,到抗日战场上为国出力!”

( 未完待续 )

本文作者:白河观潮(今日头条)