将军立大功却请求出家,宰相嘲笑:剃得好!宰相惨死将军升官野史趣闻

政治斗争你死我活,顺势而为者昌,急流勇退者安。但是,人在江湖,身不由己,在复杂的政治形势下,有些人想退退不出,有些人短视根本预见不到危险,有些人则利欲熏心根本不想退出,结果导致没能善始善终。唐朝初期,武则天一度掌握了最高权力,建立了武周,许多原来唐朝的大臣心怀不满,但迫于武则天的淫威,许多人只能表面上服从武则天,暗地里却在集聚力量、等待时机,一举恢复大唐。神龙元年(705年)正月,武则天已经病得非常严重,她的面首张易之和张昌宗居宫中执政。当时的宰相张柬之、崔玄暐与中台右丞敬晖、司刑少卿桓彦范以及相王府司马袁恕己谋划发动政变,杀掉张易之和张昌宗,拥戴李显继位。

张柬之等这一天已经等了很久了!他早就在御林军当中安插了内线——杨元琰!早年他接替荆州都督府长史杨元琰的职务,二人曾一同泛舟于长江之中,当到江心时,谈到了以周代唐的事,杨元琰慷慨激昂,有救助大唐的志向。张柬之入朝作了宰相后,便推荐杨元琰担任了右羽林将军,拥有了禁军的部分指挥权。还提醒他说:“您大概还记得我们当初在江心泛舟时所说的话吧?今天这项任命可不是随便给您的呀。”张柬之还作通了右羽林卫大将军李多祚的工作,他问李多祚说:“将军今日的荣华富贵,是谁给的?”李多祚流着眼泪回答说:“是高宗皇帝给的。”张柬之说:“现在先皇的儿子受到张易之和张昌宗这两个小子的威胁,难道将军不想报答大帝的恩德吗!”李多祚于是指天发誓,成为政变的骨干力量。

说干就干,此年正月,以张柬之为首的大臣们抓住时机,联合羽林军,发动了政变,杀死了张易之、张昌宗兄弟,拥戴时为太子的李显即唐中宗复位。唐中宗复位后,立下大功的张柬之、敬晖、崔玄暐、袁恕己、桓彦范等人全部被封为王,时称'五王'。

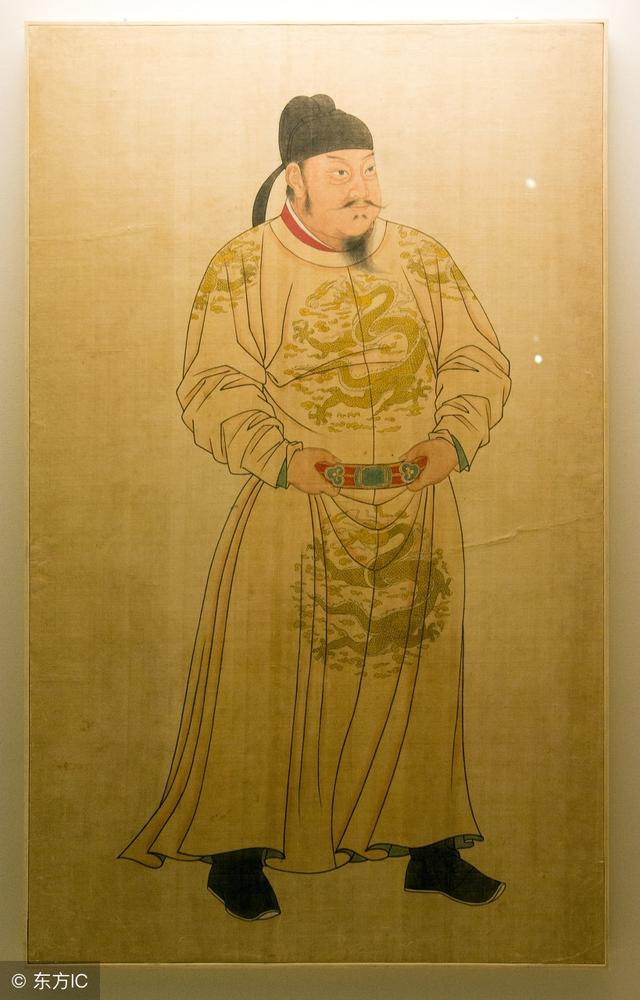

张柬之剧照

但是,张柬之等五人的下场并不好。因为张柬之等人并没有斩草除根,借着兵势诛杀武三思等人。敬晖多次向张柬之提起,但张柬之都不同意,他解释说:'这应该是皇上的事情。皇上还是英王的时候,以勇烈闻名,我留下武家子弟,是希望皇上能够亲自锄奸立威。'后来,敬晖也没有坚持。可惜的是,中宗李显是个妻管严,武三思勾结韦皇后'内行相事,反易国政',武氏家族中人及其羽党仍当权用事。后来张柬之等五人被武三思和韦后谮毁,全部被贬官。敬晖每每捶床嗟叹惋惜,直至弹指出血,赴任崖州不久就被杀害。接着,张柬之在新州忧愤病死,崔玄暐在岭南病死,桓、袁二人则被朝廷派遣的使者杀害。参与政变的人中,也有聪明人,及时躲开了祸患,他就是杨元琰。杨元琰是隋礼部尚书杨希的曾孙,小时候,长到几岁还不大会说话,相者说:'语迟者神定,此必成大器也。'等其长大,果然风度翩翩,器度宏大。杨元琰是个政治敏感性很强的人,他感觉到事情有变,于是上奏请求削发出家,辞去官职爵位以及食邑实封。唐中宗不答应。敬晖听说之后,嘲笑他说:“之前我不知道你上奏请求出家的事,要是知道的话,就应当赞成这件事,剃去胡人的头发岂不是很好?”原来,杨元琰胡须很多,像胡人一样,敬晖以此来戏谑他。杨元琰忧心忡忡地说:“功成名就,再不隐退就会有危险。这是我出自内心的请求,不是无缘无故的啊。” 敬晖知道了他的意思,很是吃惊而且心中不悦。

但事情最终被杨元琰说中,等到张柬之、敬晖等人被问罪,杨元琰最终凭借先知先觉而获得了保全。第二年,右羽林卫大将军李多祚等被诛杀,杨元琰也被下狱调查,但最终也得以免罪。活着就是胜利,等到唐睿宗即位,杨元琰再次时来运转,多次升迁,直升到刑部尚书,改封魏国公。唐玄宗开元初年,杨元琰被拜为太子宾客,六年后他在家中去世,享年七十九岁,当时可谓高寿!

本文作者:历史的天空和海洋(今日头条)