张自忠一段不光彩的亲日史野史趣闻

按:张自忠是大家都熟悉的抗日英雄。但他同时又有一段不光彩的历史。今天我们来全面、客观地认识一个历史上的张自忠。

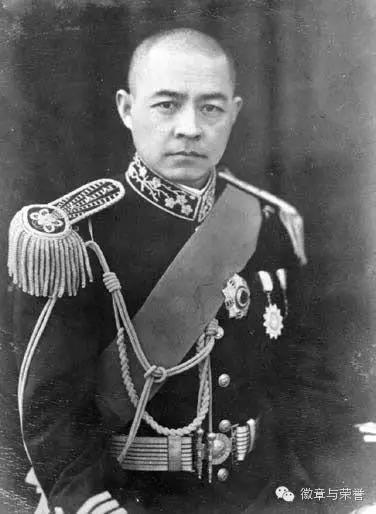

张自忠将军像

1940年5月16日张自忠在宜城长山壮烈殉国。1945年3月,为纪念张自忠将军,宜城县改名“自忠县”。图为自忠县部分徽章。(图片来自网络)

为纪念抗战胜利60周年,央视《新闻联播》开辟了一个新栏目——《永远的丰碑——抗日英雄谱》。该节目除了对中共抗日将领介绍以外,也客观的反映了国民党抗日将领,这是一个进步,有那么一点度量,不象台湾方面那么小家子气。注意到《永远的丰碑——抗日英雄谱》对张自忠的定位及评价,有这么几点:

1、张自忠在国民党抗日英烈榜上排名第十,其播出顺序为赵登禹、佟麟阁、张学良、杨虎城、傅作义、马占山、蒋光鼐、蔡廷锴、卫立煌、张自忠… …。

2、从1938年后开始评价张自忠。

3、公开张自忠是“为了不让日军俘获,拔佩剑自戕”的事实。

此文说说历史上的张自忠,不拔高、不贬低。

卢沟桥抗战的主力是西北军29路军,29军先后有三位高级将领在抗战中阵亡:132师师长赵登禹、副军长佟麟阁、38师师长张自忠。新中国成立后,由毛泽东主席亲自签署命令,颁布赵登禹将军为中华人民共和国烈士,并发给烈士证。当时,佟麟阁和张自忠二位将军的家属找到中共中央,请求颁发烈士证。结果佟麟阁将军的佟家属如愿以偿,张自忠的家属却没有得到烈士证。直到1982年民政部才给张自忠的家属发烈士证。这是为什么?这是因为张自忠曾经有过一段不光彩的历史,原29路军将领何基沣(淮海战役率部起义)等人对这一段历史记得真切,他在与戈定远、吴锡琪等合写出的《七七事变纪实》一文中对张将军在 “七七事变”前后的做为有着深刻的描述。张自忠的亲日行为,受到全国人民的唾骂。所以当时并没有被中华人民共和国定为烈士。由此可见,1949年没有给张自忠将军的家属烈士证并不是没有缘由的。

1935年,日本人为了使华北成为第二个“满洲国”,积极策划华北自治。1935年7月6日,在日军的武力威胁下,国民政府代表何应钦与当时的日军华北驻屯军司令梅津美治郎签订了《何梅协定》,大肆出卖国家主权。根据《何梅协定》,南京国民政府的势力彻底退出河北,一切抗日活动被禁止。清除了国民政府的势力之后,日本人开始了第二步计划,阴谋策划所谓的“冀察政务委员会”。

由于蒋介石对非嫡系的地方实力派一向排挤,这些地方实力派多与南京国民政府貌和神离,29军军长宋哲元也不例外。宋哲元对蒋剪除异己的做法非常不满,但又没有桂系李宗仁、白崇禧那样的实力。对宋哲元而言,在日本人和蒋介石之间骑墙观望是一个非常无奈的选项。对宋哲元和日本人交往甚密,老蒋心知肚明,但老蒋的心思还在对付共产党上,对宋哲元暗中打“擦边球”也睁一眼闭一眼。但北平学生不干了,为了抗议这个“冀察政务委员会”的成立,北平学生还闹了一个号称与“五四”齐名的“一二九”学生运动。这场运动的直接后果就是迫使冀察政务委员会延期成立。但青年学生的一腔热血阻止不了军阀政客们的无耻行动,以宋哲元等人为首的“冀察政务委员会”最终还是成立了。

“冀察政务委员会”名义上是南京国民政府统辖之下的一个地方政权,但又具有相当大的独立性。 “冀察政务委员会”一出生就是一个怪胎,是蒋日矛盾和蒋日妥协的产物,其政策不可避免地带有两重性,与日方妥协的同时暗含着日益激烈的民族矛盾。但如果由此说宋哲元等人想当汉奸还是说不过去,借助日本人的力量抗衡蒋介石,这是当时许多地方实力派的矛盾心态,当时的韩复榘、石友三莫不如此。

西安事变后,京津一带抗日气氛越来越浓,“冀察政务委员会”也似乎有意无意的向南京靠拢。1937年3月,有所察觉的日本人突然邀请宋哲元访问日本,并慷慨许诺,所需费用全部由日方承担,从庚子赔款中支付。在这个敏感的时候,宋哲元拒绝了日本人的邀请。但是最后去日本访问的却是张自忠,这个代表团名为“冀察平津访日团”,但除了天津市长张自忠,其他诸如河北省长冯治安、察哈尔省长刘汝明、北平市长秦德纯一个也没去。

张自忠携妻女在日本游历了35天,参观了日本现代化的厂矿企业,登上了日本的航空母舰和战列舰,并受到了日本天皇的接见。张自忠访日规格之高,甚至超过了一个月前张群(国民政府外交部长)访日受到的礼遇。关于这次访问史学家们有很多种说法,但有一点是毋庸置疑的,通过张自忠的这次访问,日本人在战云密布的华北成功的制造了浓厚的亲日气氛,张自忠的妻女在回国时竟然穿者日本和服面对欢迎的人群……张自忠回国后迅速成为一个 “知日人士”。

这段历史相当隐晦,张自忠本人后来也没有详细的记述。我们似乎可以猜测,张自忠将军在看到日本高度现代化的工业技术和强大的军事实力后,这位曾在长城抗战中刀劈日寇的“勇猛果断”的将军在几个月后的卢沟桥抗战中,面对着日本侵略者的时候,却表现得那么软弱,一再声称“和平解决为上”。

在那个特殊的历史时刻,张自忠以“主和派”的面目出现,在人们眼中,张自忠距离“汉奸”仅一步之遥。确实,在1937年的那个令人窒息的夏天,张自忠的历史说不清道不明,颇有些匪夷所思。

在卢沟桥事变爆发时,日军在平津地区仅有不足万人,而29军下辖4个步兵师、1个骑兵师及5个独立步兵旅和部分保安团,有近10万之众。卢沟桥激战正酣,29军内部却出现了“37师打,38师看”的奇怪说法。而张自忠,正是38师的师长。7月9日,冯治安指挥37师准备突袭丰台日军,张自忠说:“现在尚有和平解决的可能,你们要大打,是愚蠢的。”张自忠甚至通过军部下达了“只许抵抗,不许出击”的命令。战机在等待“和平”中丧失了。

由于兵力不足,日军利用正是利用宋哲元等人避战保存实力的心理,提出了“现地谈判”的主张。在卢沟桥时断时续的炮声中,日军与29军三次达成协议。但谈判的结果是等来了日军3个师团的援兵。7月25日,平津地区集结的日军已达6万人以上。7月26日下午,华北驻屯军向第29军发出最后通牒,要求中国守军于28日前全部撤出平津地区,遭到宋哲元严词拒绝。但此时,日军的援军源源不绝,战争的天平发生了有利于日军的倾斜。

值此国家危难之秋,还发生了一件更令人无法接受的事情。1937年7月19日,张自忠在天津和日本驻屯军司令香月清司签订了一个协定,即所谓的《香月细目》。这个《香月细目》以常诡秘,蒋介石、宋哲元都不知其详。直到日本投降后,才在由日方文献中查到《香月细目》,这个文本中方签字人是张自忠和他的把兄弟张允荣。《香月细目》主要有七条,1、彻底镇压共产党的策动;2、对双方合作不适宜的职员,由冀察方面主动予以罢免;3、在冀察范围内由其他各方面设置的机关中有排日色彩的职员予以取缔;4、撤去在冀察的蓝衣社、CC团等排日团体;5、取缔排日的言论及排日的机关,以及学生的排日运动;6、取缔冀察所属各部队的排日教育及排日运动;7、撤去北平的37师,由冀察主动实行之… …日本人的狼子野心昭然若揭。

29军共有三个高级将领和日本人签订过条约,一为秦德纯,是奉令签约;一为宋哲元,是在日本人的逼迫下签订的;第三个就是张自忠。前二人签约后立即向当时的中央政府汇报,事后只是采取拖延一法,使得条约并不能真正执行。而本不负责外交工作的张自忠却与日本签订了条约,事后还不汇报,张自忠的动机十分可疑。

在秘密签订的《香月细目》后的7月25日,张自忠未经宋哲元批准擅离防地天津,来到北平。7月27日,宋哲元通电全国,表示坚决守土抗战。7月28日,张自忠闯进29军军部,和军长宋哲元发生激烈争吵。当晚,宋哲元和张维藩、秦德纯、冯治安等人离开北平,张自忠成了北平代市长和冀察政务委员会代委员长。此时,外界盛传“张自忠逼走了宋哲元”。7月29日,北平沦陷。

在宋哲元离开北平前的最后一刻,命令在天津的38师副师长李文田向日军出击。李文田率38师全体官兵向海光寺日本驻屯军司令部和火车站猛攻。当时日军主力在北平,38师的突然进攻重创日军,斩获颇众。但在激战15小时之后,张自忠给李文田打来“和平有望”的电报,李即下令停火撤军。7月30日,天津失陷。8月7日,张自忠突然宣布辞去一切职务,两天后,张自忠化装骑自行车离开北平南下。

张自忠在北平任职只有一周左右时间,这几天发生的事情史学界有很多种说法,其中最有代表性的是说“张自忠奉命与日本人周旋”。但发生在这几天的历史,张自忠已经确凿无疑被指作“汉奸”,为千夫所指,当时全国舆论都指他为“华北头号汉奸”,报章出现了《自以为忠》、《张邦昌之后》等攻击文章。至于为何离开北平,张自忠对此一直讳莫如深。但在后来徐州会战期间,张自忠曾对记者说:“大部分国人都骂我是汉奸,兄弟认为这是终身最痛心的一个污点… …只有事实可以洗刷这个污点,现在无话可说。”(引自《张自忠将军史料专辑》)

后来的历史,张自忠光辉灿烂。 1940年5月,在枣宜会战中,张自忠以第33集团军总司令的身份亲率两个团在前线作战,5月16日在南瓜店十里长山殉国。抗战期间,阵亡的集团军总司令仅两人,一个是1944年5月战死于黄河的第36集团军总司令李家钰,另一个就是张自忠。张自忠曾说:“我死则国生!”他的气节人格震撼了敌军。

张自忠阵亡,举国震震悼。国民政府为张自忠举行国葬,蒋介石亲自主祭,并题词“勋烈常昭”,冯玉祥题词“荩忱不死”。延安各界也举行了隆重的追悼大会,毛泽东、朱德、周恩来分别为张自忠将军题写挽词。1943年张自忠殉国3周年之际,周恩来著文将其誉为“抗战军人之魂”, 而赋闲在家的陈独秀的题词则格外意味深长:“岁寒然后知松柏”。

张自忠阵亡于1940年,但5年后日本投降却突然披露前文所述的《香月细目》。无奈覆水难收,赞词难改。正是那段纠缠不清的历史,才引发了后人对张自忠的评价至今争论不休。

所幸, 个人的历史终就是由自己书写的。正如中国的一句俗话“知耻而后勇”,愿张自忠将军在天的英灵安息。

附:张自忠简介

张自忠(1890—?学校求学时秘密加入同盟会。1914年投笔从戎。1917年入冯玉祥部,历任营长、团长、旅长、师长等职。1930年中原大战后,冯玉祥军事集团被瓦解,张自忠所部被蒋介石收编。1931年后,张自忠曾任第二十九军第三十八师师长、第五十九军军长、第三十三集团军总司令兼第五战区右翼兵团司令等职。

1937年,上海、南京相继沦陷后,日本侵略者又把兵锋直指徐州,志在夺取这一战略要地。1938年3月,日军投入七八万兵力,分两路向徐州东北的台儿庄进发。待至临沂、滕县时,同中国军队发生了激烈的战斗。当时守卫临沂的是庞炳勋的第三军团。由于实力过于悬殊,伤亡惨重,庞部急待援军。张自忠奉调率第五十九军以一昼夜180里的速度及时赶来增援。张自忠与庞炳勋原是宿仇,但他以国家、民族利益为重,摈弃个人恩怨,率部与庞部协力作战,保证了台儿庄大战的胜利。

1940年5月,日军为控制长江水上交通线,调集15万精锐部队发起了攻占枣阳、襄阳、宜昌等地的枣宜会战。身为集团军总司令的张自忠将军,毅然率领预备七十四师和军部特务营东渡襄河,抗击来犯之敌。他写信给河东的第五十九军,“只要敌来犯,兄即到河东与弟等共同去牺牲。”“为国家民族死之决心,海不枯,石不烂,决不半点改变!”渡河后,张自忠将军率部在南瓜店附近顽强抗击日军,与敌搏杀,最后身中7弹。弥留之际,张自忠将军留下最后一句话:“我力战而死,自问对国家、对民族、对长官可告无愧,良心平安!”旋即拔佩剑自戕,一代名将张自忠壮烈殉国。

欢迎您免费订阅、关注徽章与荣誉(微信号 badge_honor)。更多精彩内容第一时间直达,更可与我们谈史论今。

本文作者:徽章与荣誉(今日头条)

-

Tags: