文书三国|答袁术书:袁术称帝并非冲动,而是因为没抢到汉献帝野史趣闻

文 | 江隐龙

我们通过前四篇文章讲了曹操、曹丕、刘备、孙权四人的称帝(曹操是不称帝)的“星路历程”,今天我们来讲讲三国时代第一个僭位的军阀。没有看过前四篇文章的读者可以点击以下链接:

文书三国|让县自明本志令:汉故征西将军曹操的天命

文书三国|禅位魏王诏书:曹丕背后的代汉天命

文书三国|即位告天文:刘备要称帝,所以刘协只能死

文书三国|公卿百司皆劝权正尊号:名不正言不顺的吴大帝孙权

“三国”之名得于曹魏、孙吴、蜀汉三政权鼎立之势,但广义上的三国时代还要上溯到赤壁之战、群雄割据甚至黄巾之乱等历史时期。如果以黄巾之乱爆发的光和七年(184年)为起点,三国时期最早称僭位称天子的是谁呢?

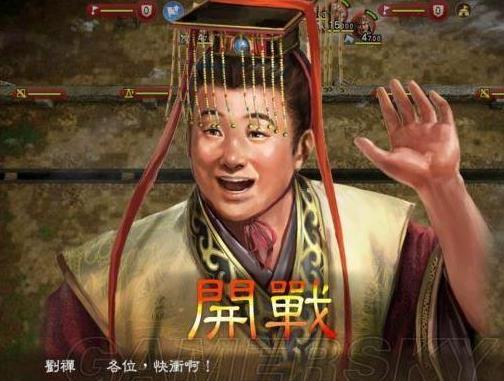

玉玺在手,天下我有!

这个问题的答案不是魏蜀吴三国的任何一方,而是时任九江太守的袁术。袁术僭位时尚在建安二年(197年),三国的历史画卷还远远没有铺开,决定三国形势的“三大战役”一次都没有打响,汉室的天下到底是会江山换代还是南北分治抑或三足鼎立,没有人能猜测得出来。

三国时期的三大战役:官渡之战、赤壁之战、夷陵之战

与后世的曹丕、刘备等人不同,袁术僭位时并没大肆经营谶纬之学以为其“天命”寻找理论基础。《三国志·袁术传》中只提到其采纳了“河内张朇之符命”,便“以九江太守为淮南尹,置公卿,祠南北郊”了。张朇所献的符命不为人所知,不过《典略》中倒是有“袁姓出陈,陈,舜之后,以土承火,得应运之次”的记载。中国历朝历代均极重名份大义,而谶纬之学便相当于改朝换代的“理论基础”,如袁术这般出身名门望族又对谶纬之学如此等闲视之的僭位天子,实在堪称孤例。

淮南尹效仿河南尹而设,看起来有些寒酸

没有“理论基础”,僭位之事自然名不正言不顺。很快,袁术便收到了孙策遣张昭献上的一份“大礼”——《为孙会稽责袁术僭号书》。当时孙策尚在袁术麾下,所以这封书信的语气相对低调保守:“使君五世相承,为汉宰辅,荣宠之盛,莫与为比,宜效忠守节,以报王室。时人多惑图纬之言,妄牵非类之文,苟以悦主为美,不顾成败之计,古今所慎,可不孰虑!忠言逆耳!”

“三国杀”中的孙策形象

书信以“忠言逆耳”收尾,而袁术显然接受不了部下如此直接的“忠言”,遂与孙策决裂。然而这远远不是袁术第一次受辱,早在袁术僭位之前曾问过徐州名士陈珪的意见,后者当即写了一封《答袁术书》,其言辞之厉远甚于张昭:“今虽季世,未有亡秦苛暴之乱也。曹将军神武应期,兴复典刑,将拨平凶慝,清定海内,信有徵矣。以为足下当戮力同心,匡翼汉室,而阴谋不轨,以身试祸,岂不痛哉!若迷而知反,尚可以免。”

“三国杀”中张昭与张纮是一张牌

这一封《答袁术书》写得可谓条理分明:首先,汉德虽衰但还不没达到秦末苛暴的程度;其次,曹操之功勋远高于袁术,也未见其有不轨之心;再次,袁氏久受汉恩,理当“匡翼汉室”,怎能行此大逆不道之事呢?这第一条与袁术麾下谋臣阎象“汉室虽微,未至殷纣之敝也”的进谏如出一辙,然而无论是内臣外将还是旧交名士,都没能拦住袁术的一意孤行,建安二年(197年),袁术终于下定决心称天子,建号称仲氏。

孙策背叛后,袁术的势力就有些可怜了

从舆论上来看,袁术僭位极不得人心,但从军事实力上来看,袁术当时却是当之无愧的最强军阀。在孙策出具《为孙会稽责袁术僭号书》之前,孙坚、孙策父子一直为袁术手下,从《三国志·袁术传》中的“会长沙太守孙坚杀南阳太守张咨,术得据其郡”之句可以看出这种隶属关系有时还颇为牢靠。

新《三国》中的孙坚(中)、孙策(左)、孙权(右)

袁术自己经营兖州、徐州,这厢孙策又“受袁术使渡江,数年闲遂有江东”,故至袁术僭位之时其势力范围已具备日后孙吴疆域之轮廓,在淮河一带甚至有过之而无不及。虽然袁术早亡,但孙氏在江东所奠定的基业,正是在袁术的经营下方得完成的,从这个角度来看甚至可以说仲氏是孙吴的前身了。

其实孙吴的基业是孙策在袁术手下时发展出来的

袁术僭位与曹操迎得汉献帝只差了一年。在此之前,袁绍的谋士郭图曾劝袁绍“迎天子都邺”未获准,后袁绍大悔。而袁术在此刻显示出了惊人的眼光,命问下苌奴联合董承阻挠曹操西迎汉献帝。袁术之意图应当不仅仅是阻挠曹操,更是抢先迎得汉献帝,以行“挟天子以令诸侯”之利。此事未能成功,很可以也是导致袁术一年之后便急忙僭位的原因,因为天子不可复得,而袁术的野心却无法抑制。

本文作者:隐语(今日头条)

.jpg)