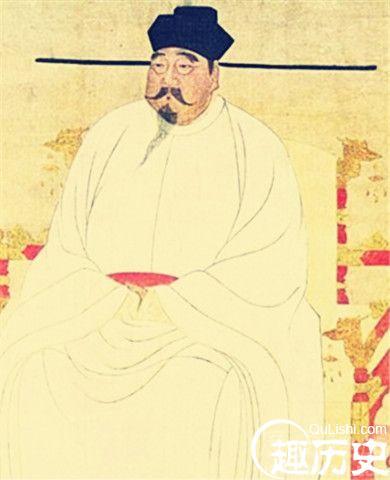

赵匡胤微服私访,有人谋杀,有人讥讽,究竟是怎么回事野史趣闻

陈桥兵变、黄袍加身的赵匡胤代周立宋之初,不敢掉以轻心,时常会打扮成寻常百姓的样子,微服私访。这样做一来是为了侦知京城士民对于自己代周一事的态度;二来,是为了体查下情,也方便自己做出相应的政策调整。

当时就有近臣劝谏,害怕他继位之初,人心未附,万一出点意外就得不偿失了。

赵匡胤听了却不以为然道:“帝王之兴,自有天命!求之不可得,却之亦不能止。倘若真的是天命在我,自然是天人佑助,无往不利的。如果不是的话,就是每天关门闭户也没有用!”

赵匡胤相信自己是命世之主,而所有的臣民在经历了百余年的战乱之后,眼瞅着这帝位上的人换的如走马灯仿佛,已经根本不再相信什么‘君权神授’这些骗人的鬼话。

赵匡胤之所以不顾众人的劝阻,有意这样反其道而为之,应该是在用事实证明,自己——确实是真正的天之骄子,君权神与!非但不听,反而微服出行的次数更多了。

夜路走的多了难免会撞到鬼,这天坐了轿子出行,身边只带了几名侍卫。忽然一支箭不知从何处电射而至,左右未及提防,那箭正射在车轿之上。箭头钉在轿身上没入数分,箭羽乱摇,众人无不面上色变。赵匡胤却好整以暇地抚了胸笑道:“往这里射啊,如此箭法,也敢出来唬人”!

回到宫中,左右亲信建议派军兵在城中大索,赵匡胤摇头拒绝。事情就此不了了之,此后也再无意外发生。

有史家猜测,这件事是赵匡胤有意安排手下人如此做的。

对于这种说法,只有呵呵了:这箭如果略微射的偏上数寸,当时就会把坐在轿中的赵匡胤结果了。就是赵匡胤不计后果出此下策,怕也不会有人舍了身家性命的去做这种事情。更何况赵匡胤这时候贵为帝王,也不会拿自己的性命去弄险的。

对于微服私访一事,笔者认为:为政者不要只是高高在上,多到地方走动走动,留意一下民心世情。否则制定的政策会与社会脱节,政策再有反复得不偿失。

而明末清初的一位大家却明确的对赵匡胤微服之举,提出了自己的不同意见。非但是批评,简直是有点过激了。这位老先生,正是王夫之。是明末清初著名的思想家、史学家,因为晚年隐居于石船山,故后人亦称之为‘船山先生’。

也多亏他身逢乱世,得以隐居,专心学问。一生中著述甚多,在哲学、史学、文学等很多领域的成就超出前人许多。后世人对他评价非常高,认为他的贡献达到了中国古代朴素唯物主义和辩证法发展的顶峰,代表了中国古代理论思想思维的最高水平。

在他的史评巨作《宋论》中,对宋太祖赵匡胤的微服私访之事大加抨击。

依王先生的认识——只要组织部的领导公平,则有才行居于下位的人就会受到提拨重用;只要公检法的人廉洁自律,行贿受贿的人就无处遁形、、、、只要宰相忠诚,则立国的根本就会得到巩固;做君王只要端坐在深宫,民情民意就会从村至乡、从乡到县、从县到州、从地方到中央一级一级的上达直到皇帝的耳朵之中。

呜呼,民情通达居然要建立在天下所有官吏都是良吏的基础之上!

老先生‘想当然尔’的有点让人啼笑皆非,数千年来并没有一个朝代可以做到如他所言。他的结语更是让人莫名其妙——若宋祖者,即不微行,亦岂有攘臂相仍以夺其所夺于人者乎?

如果不出去微服私访,哪里会有他弟弟赵光义的攘夺之祸发生呢?(从他手里夺取他从他人手中夺取的政权,这话解释起来有点象绕口令!)

夫之夫子安知宋初的许多典章制度不是在赵匡胤微服之后才做出的决断?不走出去,如何改变唐末五代以来战乱频仍的面貌,让赵宋江山长治久安?

本文作者:唐风宋月(今日头条)

.jpg)