探访北京人“玩与吃”的文化历史文化

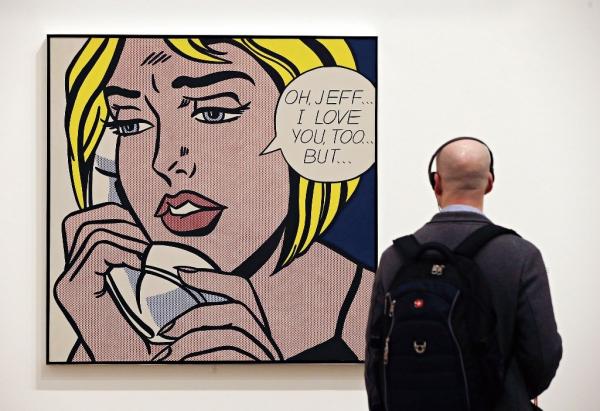

法源寺丁香诗会

一方水土养一方人,北京的历史和文化的传统与积淀的文化元素;北京的四合院、内外城墙、中轴线辐射开来的大街胡同所形成的地理元素,造就了北京人独特的性格。北京人的口味和品味、口气和底气、品性和德性、谈吐和行为、思想和理论,自是不同。其不同,主要表现在任其哪一个方面,都渗透着与这座城市扯不断打不烂的历史文化的根根脉脉。可以说,这是世界任何一座城市都无法匹敌和比拟的。

所以,过去即使日本人打进北京城,日子过得再艰难,老北京人只能吃咸菜疙瘩,也能把咸菜切得跟头发丝一样的细。所以,今天即使他只是一个出租汽车司机,聊起天也会上知天文下知地理,像是刚刚开完政治局会议出来一样。

纵使如今老北京已经被拆得七零八落,许多老地方已经无从找到,但人们的记忆还顽强的存活在文字和口口相传里(包括我们今天的活动)。如果有一天,这样的活动也没有了,人们的记忆也没有了,那么,老北京和北京人也就彻底没有了。我想,这应该是今天我们活动的意义所在吧。

关于北京和北京人的话题非常丰富,今天,我只谈两点,即北京人的玩和吃。

玩,只谈以前和北京人玩关系最密切的庙会,再集中一点,就谈现在春天到了要踏青看花,看花的花事。

吃,只谈以前北京的饭庄子,谈谈饭庄的历史和讲究,北京人又是如何到饭庄吃饭的。

一

老北京,没有街行树,街道上是没有什么花可看的。到了春天,花一般是开在皇家园林、寺庙和四合院里。老北京人赏花,得到这三处去,皇家园林进不去的时候,到寺庙里连烧香拜佛带赏花,便是最佳选择。春节过后,二月二十五,有个花朝日,是百花的生日,那一天,人们会到寺庙里去,花事和佛事便紧密的连在一起。

过去,老北京有个顺口溜:崇效寺的牡丹,花之寺的海棠,天宁寺的芍药,法源寺的丁香。意思说,开春赏花,不能不去这四座古老的寺庙,那里有京城春花的代表作。那时候,到那里赏花,就跟现在年轻人买东西要到专卖店里一样,是老北京人的讲究。可以看出,老北京人赏花,讲究的是赏花要拔出萝卜带出泥一样,要连带出北京自己悠久又独特的历史和文化的味儿来。就跟讲究牡丹是贵客、芍药是富客、丁香是情客一样,每一种花要有一座古寺依托,方才剑鞘相合,鞍马相配,葡萄美酒夜光杯相得益彰。

崇效寺的牡丹,以种植的面积铺展展连成片而为人赏心悦目,当然,那里的绿牡丹更是名噪京城,因为那时候开绿色花瓣的牡丹,满北京只此一家,别无分店。花之寺的海棠,在五四时期的女作家凌叔华的笔下有过描述,她特意将自己的小说集命名为《花之寺》。天宁寺的芍药,和寺本身历史一样悠久,不过,法源寺的丁香,应该更有名一些,清诗有形容那里的壮观:杰阁丁香四照中,绿荫千丈拥琳宫。说丁香千丈之长是夸张,但簇拥在悯忠寺的一片丁香花海,为京城难见的景观,是吸引人们来的主要原因。

有意思的是,这四座古寺都在宣南,应该说和那时候宣南居住的众多文化人相关,花以人名,人传花名,文人的笔,让这里的花代代相传,这四座古寺的花事,便成为了宣南文化的一部分。这四座古寺的花事繁盛,一直延续到民国。从文字记载来看,起码在上个世纪二十年代,泰戈尔访问北京时的重要活动,一个是和梅兰芳在开明剧院赏京戏,一个便是和徐志摩到法源寺里看丁香。读张中行先生的文章,知道上个世纪四十年代,还能看得到崇效寺施“大肥”即煮得特别的烂的猪头和下水而盛开茂盛的牡丹。

如今,这四座古寺,仅存天宁和法源两寺,近些年,法源寺补种大片丁香,重现当年的胜景,并办有丁香诗会,聊补古寺花事的遗憾。丁香盛开的时候,法源寺花香四溢,人流如鲫。崇效寺的牡丹,在解放初期,都移植到了中山公园。那个时代,新中国更重视公园的建设,崇效寺的牡丹,也算是找了个好人家。我小时候,开春时节,哪儿都不去,家长得花5分钱买一张门票,带我到中山公园看牡丹。如今,哪个公园里都有牡丹,但我敢说哪一处也没有中山公园的牡丹出自名门,且年头最为久远,中山公园的牡丹才真正是国色天香。这几年,中山公园引进郁金香,在我看来,再花姿别样的郁金香,也盖不过风采绰约的牡丹,因为它的牡丹都曾经摇曳在历史的风中。

当然,老北京寺庙里花,可赏的并不仅局限上述四家。早春赏玉兰,就有大觉寺和潭柘寺,大觉寺的玉兰是明朝的,历史之久,为京城之首;潭柘寺的玉兰一株双色,号称“二乔”,花和美人一体化,引人遐想。但那里毕竟在很远的郊外了,上述四家古寺却都是在今天的城中心附近。就近赏花,便于一般平民,再美若天仙和富贵骄奢的花,在这时候都要表现得亲民一些,如同旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家一样,便成为京城花事的一大特色。所以,如今慕名前往大觉潭柘二寺看玉兰的人不少,但更多的人还是到颐和园看玉澜堂的玉兰,毕竟去那里更方便些。

前两天去劳动人民文化宫,看到太庙大门外两株高大的玉兰,不像别处玉兰,只是在瘦削的干枝上开几朵料峭的花朵,而是花开满树,一朵压一朵,密不透风,盖住了几乎所有的枝条和树干,像是涌来千军万马,陡然擎起一树洁白的大旗在迎风招展。心想,这两株玉兰的年头也不小了,看玉兰,到这里更近,人也少,格外清静,花和人便各得其所,相看两不厌,应该是个不错的选择。

老北京的花,除了寺庙,还开在自家的院落里。不过,社会存在阶级或阶层的分野,现实便有抹不去贫富差别。赏花,便不可能一律平民化。在老北京,老舍先生写过的《柳家大院》里的那种大杂院里,连吃窝窝头都犯愁,院子里一般是没有什么花可种、可赏的。有花可种、可赏的,是有权有钱居住在那种典型四合院里的人家,这样的人家,不为官宦,起码也得家境殷实。一般四合院,春天种海棠和紫藤的居多。老北京,海柏胡同朱彝尊的古藤书屋,杨梅竹斜街梁诗正(他当时任吏部尚书)的清勤堂,虎坊桥纪晓岚的阅微草堂,这三家的紫藤最为出名,据说这三家的紫藤都为主人当时亲手种植。“藤花红满檐”、“满架藤荫史局中”、“庭前十丈藤萝花”,分别是写给这三家的紫藤花的,也是后人们遥想当年藤花如锦的凭证。

前些年,我分别造访过这三处,古藤书屋正被拆得七零八落,清勤堂的院落虽然破败却还健在,阅微草堂更是被装点一新,成为了晋阳饭店。如今,阅微草堂的紫藤,因修两广大街扩道,大门被拆,本来藏在院子里紫藤亮相在大街上,一架紫色花瓣翩翩欲飞,成为了一街的盛景。杨梅竹斜街正在改造,清勤堂肯定会被整修,只是不知道会不会补种一株紫藤,再现“满架藤荫史局中”的繁盛。

春末时分,蔷薇谢去,酴蘼开罢,紫藤是春天最后的使者了。它的花期比较长,花开之余,用花做藤萝饼,是老北京人的时令食品。如今,老四合院里的藤萝少见了,但藤萝饼在遍布京城的稻香村分店里,都可以买到。

赏花,不仅连带出应季时令的吃食,还要有诗会呢。今天,法源寺丁香诗会还在办,

可以看出,老北京人春天赏花,真的是讲究要拔出萝卜带出泥,带出北京自己悠久又独特的历史和文化以及民俗的味儿来。

老北京小吃图

二

中国有句古语:“民以食为天。”把吃饭的重要性和天放在一起,在中国人看来,天即是至高无上的神,主宰世界万物。将形而上的天和形而下的吃连在一起,饭庄在在这两者之间的位置和作用,显得很特别。在北京这样一座古都,饭庄繁华和密集的程度,以及菜品味道的丰富程度,是世界一些大都市无法比拟的。更重要的,北京饭庄的历史很悠久,更在世界少有。论起其渊源,可以上溯到金朝。八百多年前,金海陵王1153年定北京为中都之后,便开始有了饭庄。那时候叫酒楼。这在《东京梦华录》一书里有记载。元明两代,北京的酒楼正经火红过一段,马可·波罗游记中有过描述。到了清朝,尤其到了清朝中叶以后,北京的饭庄愈发兴旺起来。清末民初,可以说是北京饭庄的鼎盛时期。

那么,就先讲讲北京饭庄的历史,为什么到了清末民初,北京饭庄发展得到了一个高峰阶段呢?原因大致有这样几个方面——

一是金元两代,少数民族进入北京,和西域外国人打交道,带进北京很多和原来不一样的食材(比如黏米黏面西红柿又叫番茄),特别是调味品(比如胡椒,这里胡椒的“胡”和“西”、“番”字都说明其外国的属性),使得做饭的材料丰富起来。这是饭庄的根基,否则就会是无源之水,无本之木。

二是明朝皇帝朱棣(他是明朝的第三代皇帝)自永乐元年(1403)从南京迁入北京,带来了南北人口的大流动。很多官员百姓各种匠人一起随皇帝来到北京,其中包括饭庄的老板和厨师,使得北京饭庄南北汇通,菜品特色兼收并蓄,越加多样,成为了南北各种菜系的集大成的地方。

三是明朝资本主义萌芽在北京渐渐明显,市场经济打破了农业社会固有的方式,使得饭庄的经营如鱼得水有了发展良好的客观条件和空间。特别是到清朝末年,变法于朝廷内外交错进行,八国联军打进北京城,国门打开,西洋之风吹进,人们的胃和舌尖的敏感,总是先于思想和行动的。无形中使得饭庄中西并举。北京的西餐馆就是在那时候建立的,1905年,北京第一家西餐馆六国饭店,在中御河桥东开张(这个地方现在还在,就在前门东侧半公里)。此外,清朝灭亡前后,大量皇宫内御膳房(专门给皇帝做饭)的厨子流出宫外,无形中使得宫廷菜和民间有了一次大融合,叫做旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

这样几个原因的累次叠加,使得北京饭庄有了得天独厚的发展。

二,讲讲这时候北京饭庄的分类。这里面的名堂很多,差别也很大。吃饭,到了北京人那里,学问大了去了。

北京的饭庄有约定俗成的规矩。叫堂的最大,所谓堂,是既可办宴会,又可以唱堂会,饭庄里不仅有桌椅,还有舞台和空场,很是气派。因为最早的堂都是京师官吏大型公宴或是小型私宴的地方,所以一般都在皇城周围,靠近王府官邸。比如金鱼胡同的隆福堂、东皇城根的聚宝堂、打磨厂的福寿堂、大栅栏的衍庆堂、北孝顺胡同的燕喜堂(衍、燕都是与“宴”谐音,均宴请之意),无一不是如此。

比堂略小的才叫庄,也叫楼。北京以前有八大楼之说,八大楼包括东安门的东兴楼、王府井的安福楼、煤市街的致美楼和泰丰楼、菜市口的鸿兴楼、和平门的春华楼、肉食胡同的华北楼和新丰楼。

再次之的叫居。它们与堂很大的区别在于只办宴席,不办堂会,是一般官员或进京赶考秀才落脚之地。清末民初号称北京八大居即是如此。八大居包括:前门外的福兴居、万兴居、同兴居、东兴居,大栅栏的万福居、菜市口北半截胡同的广和居、西单的同和居、西四的沙锅居。其中福兴居的鸡丝面颇有名,光绪皇帝每次逛八大胡同(老北京的红灯区),必去那里吃鸡丝面。沙锅居做出的白肉有66样品种,地小人多,只卖半天座,过去老北京有句俗语:沙锅居的幌子,过午不候,说的就是它的兴隆。

比居再小的就是馆了,所以,在北京凡是叫饭馆的,都是一般的大众饭馆。

北京城还有一些叫斋的饭馆,所谓斋是原来的点心铺,进而升格晋级办成的饭庄。论档次和规模是逊于堂、居、楼的。过去北京有名的致美斋是一家老店,同治年间开办的。梁实秋在北京时常去,还专门为它写过文章。致美斋的一鱼四吃和萝卜丝饼,最享盛名。鱼是在院子里鱼缸里的活鱼,你选中哪一条当场摔死去做,萝卜丝饼则属于点心,是它以前开点心铺时的保留节目了。

这里有两个问题需要说一下。

一是饭庄(包括堂)有冷饭庄和热饭庄之分。所谓冷饭庄,平日不卖座,只应承大型官宴和红白喜事。凡是冷饭庄,里边必有舞台,可以唱戏,所以办堂会要找这样的地方。冷饭庄,是需要连吃带喝,外加可以听戏的。冷饭庄,都是在很大很气派的四合院里,而且是三进院带抄手走廊的四合院。前面介绍的福寿堂,在上个世纪四十年代就不办了,但那个地方现在还在,就在我小时候住过的打磨厂那条街上。前几年我还专门去过那里一次,虽然已经变成了大杂院,但昔日风格犹存,尤其是以前唱戏的舞台的样子还在。过去老北京有句谚语,叫做“头戴马聚源,身穿瑞蚨祥,脚登内联升”,说的是大栅栏的布店瑞蚨祥的孟家,帽店马聚源的马家,鞋店内联升的赵家。这三家都是腰缠万贯的人家,办堂会,请客吃饭常常到福寿堂,据说一次瑞蚨祥的孟家办酒席,将前门附近围得水泄不通,警察都来维持交通,唱戏请来的都是名角,一唱唱到第二天天亮。

二是这里所说的那样大那样有名的冷饭庄,包括前面说的八大楼八大居,为什么大多都集中在前门一带?

简单讲,有这样几点原因:一是明朝将首都由南京迁到北京之后,在嘉靖三十二年(1553),在皇城之外加修了一圈共七个城门的外城。原来的前门之外是一片郊区的田野,修了外城之后,这一片成为了城区,加速了城市的发展,自然饭庄也水涨船高跟着一起发展。二是清代律令旗人之外的官府、民宅、商号、剧院一律迁出内城、搬到前门之外的外城,商号免税三年,无疑加剧了前门外一代的经济发展。三是清末1901年北京的火车站在前门外修通,交通的便利,进一步让这一带商业发展提速。前门一带,成为了那时候的商业中心,南来北往的人,朝廷内外的人,都交叉在这里进行他们的商业活动,政治往来,私人应酬和日常生活,吃饭便是必须的,饭庄自然就会向阳花木易为春一样,在这里密集,为各种人服务。

最后讲一讲几家历史悠久老饭庄的故事,从中可以在品味菜肴美味的同时,品味中华饮食文化,进而品味饭庄菜品百味背后更多的人生百味。

先来说北京现存的历史最老的老饭庄,就是有名的便宜坊烤鸭店。它店铺原址在米市胡同,靠近清末戊戌变法的主将康有为曾经住过的南海会馆北面一点,旁边紧靠着一家棺材铺,经过那么多年的风雨剥蚀,棺材铺房檐上雕花和刻字,居然还在。所以,前些年人寻找便宜房老店遗址,一般都会找这个棺材铺为地标,比较容易找一些。便宜房老店也是一座二层的木制小楼,最早开办于明永乐十四年(1416),离今年差三年整整有六百年的历史了。这家老店非常有名,据说1917年,新婚的胡适先生携夫人专程到这里吃烤鸭;第二年,1918年,李大钊请两位后来共产党的领袖赵太炎和毛泽东吃饭,也到这里来吃的烤鸭。

便宜坊是随明朝皇帝朱棣一起从南京迁入北京的,最早只是卖熟肉的熟食店,并没有店名。南京的板鸭有名,它买的鸭子为了适合北方人的口味,进行了改良,最后形成了它自己独到的焖炉烤鸭的制作方法。又因为卖的便宜,所以很吸引人,食客口口相传,便把它叫成了便宜坊。这个“坊”字,带有南方特点,前面讲了,北京给饭庄起名,都会叫楼、堂、居什么的,在明清两代,叫坊的,除了便宜坊没有第二家。

关于便宜坊的店名,也有另一说。说是杨继盛所题写的。杨也是明朝人,是位历史上有名的忠臣。因上疏当时的大奸臣严嵩的五奸十罪,得罪了严嵩,被贬斥下朝,这一天正是明嘉靖三十三年(1552),是便宜坊开店的三十六年之后。那时候,杨住在校场口的达智桥胡同,离米市胡同很近,便郁郁不乐地走进便宜坊,借酒浇愁,吃到烤鸭,赞不绝口,一结账,非常便宜,说道:“此店真便宜也!”北京的老药铺鹤年堂的一幅抱柱联,就是杨所写,杨的人品书法俱佳,世间非常有名并得人心。店主人赶紧拿来笔墨,请杨书写店名,杨一挥而就,写下“便宜坊”三个大字。三年之后,杨被严嵩关进监狱严刑拷打迫害而死。杨的夫人上书皇上请求代丈夫一死,不准之后在杨死的同一天自缢而死,一样的壮烈。后人为她特意编演了一出大戏《鸣凤记》,至今还在演出。这是题外话,不多说。还接着说便宜坊,杨死后,严嵩听说杨为便宜坊题写过店名制成匾额挂在便宜坊的门前,便命老板摘匾,老板被打却至死不从,从而保下这块宝贵的匾额。当然,这都是传说,但杨继盛为便宜坊题写店名,却是确有其事,这块匾额历经五百多年的沧桑,一直保存到文化大革命,不幸被红卫兵砸烂。

说起便宜坊,就不能不说北京的另一家烤鸭店全聚德。全聚德比便宜坊要晚很多年,是在清同治十二年(1873年),在前门外的肉市胡同口开张的。这时候,便宜坊在鲜鱼口也开了店,比全聚德早十八年,是清咸丰五年(1855)。这两家店挨得非常近,全聚德的前店和便宜坊的后厨,只有一条窄小的胡同之隔。敢在便宜坊这样的百年老店前开店,而且卖的也烤鸭子,这等于打擂台在公开叫板,没有点儿真东西是断然不行的。两家烤鸭店明争暗斗,风波叠起,我的同学张冀平写过一出话剧《天下第一楼》,专门写的是这些故事。从剧名可以看出,在两家烤鸭店的比较中,她的屁股是坐在全聚德一边的。

顺便说一句,便宜坊在米市胡同的老店,在二次世界大战日本侵入北京期间就倒闭了,现在要想到便宜坊,鲜鱼口的就是它的老店了,只是店铺几经翻建,面目全非。全聚德的老店,一百多年一直顽强屹立在那里,北京虽很多家店都叫全聚德,但正宗的老店在前门,而且,它引以为骄傲的是老店前脸的一面老墙还完整保存,匾额上“全聚德”三个大字清晰还在。私下我曾经猜想,便宜坊会不会想起自己的那块杨继盛写的老匾,为什么当年老掌柜的可以冒死保护下来,后人却眼睁睁的看着它被毁?

可以想象,世界上哪一座城市里饭店可以有这样跌宕起伏激动人心的故事?所以,北京人吃饭吃出的味道,有历史,有人物,有故事,所谓饮食文化,到北京才真正称得起是文化。

本文作者:新浪文化

-

Tags:历史文化