朱德入党传奇:遭陈独秀婉拒 赴欧洲找周恩来历史名人

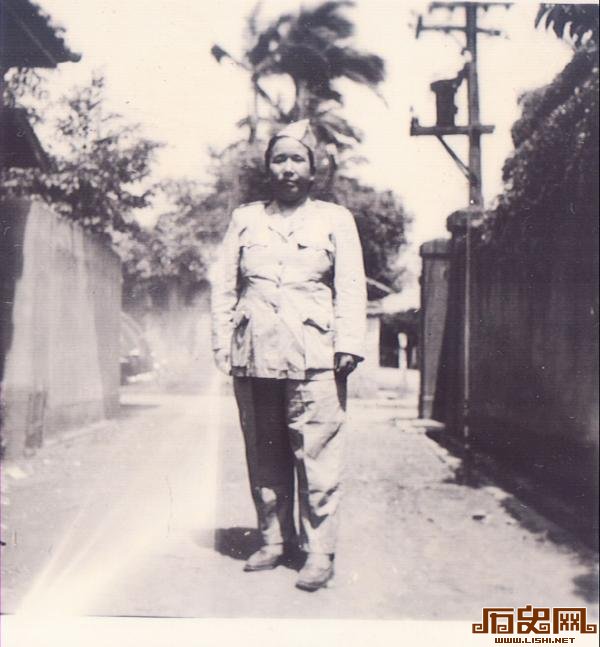

1937年时任红军总司令的朱德

1922年7月初,朱德走出北平前门火车站,他雇了辆人力车,找到宣武门(旧称顺治门)外的方壶斋胡同一所宅院。朱德的到来,使孙炳文欣喜万分,赶紧将朱德让进屋里。寒暄过后,他把自己的妻子任锐和连襟黄志烜介绍给朱德。

坐定后,孙炳文告诉朱德,他的好朋友李大钊去年参与组织了一个新党——中国共产党。这个党与国民党不同,是代表工人阶级利益,代表贫苦大众利益的,孙炳文说,这个党的党纲就是反对封建军阀鱼肉人民,反对帝国主义列强瓜分中华,号召劳动人民在共产党的领导下,夺取全国政权,实行无产阶级专政。朱德听后,当即表示,要去见李大钊,要求加入这样的先进政党。

很不巧,他们赶到李大钊那儿,门上挂着锁,李大钊到南方去了。孙炳文说,我们要到欧洲去勤工俭学,要从上海走,我们可以到上海找另一位中共领导人,党的中央局书记陈独秀。

第二天,朱德随孙炳文和黄志烜游览了北平这座明清两代帝王的古都,也看到了这个古都到处充满着腐败。孙炳文向朱德介绍了北平的现状,特别提到了北平政府在直系军阀曹锟、吴佩孚的控制下,使中国陷入更加混乱的境地。朱德后来回忆说:北平政府不过是“一个弥漫着封建主义浓厚气味的幽灵政府——一个臭气熏天的粪坑,旧式的官僚和军阀在这里玩弄政权,大吃大喝,嫖妓女,抽鸦片,并且把中国待价而沽”。

不久,朱德到归绥(今呼和浩特)、大同和张家口旅行后,经过北平返回上海,去找正在上海的中国共产党负责人陈独秀。恰好金汉鼎也到了上海,他对朱德说,孙中山最近从广州来到了上海,很想见一见滇军的将领。孙中山比朱德要大20岁,是他从青年时代起就十分景仰的革命先行者。于是,朱德随同孙炳文、金汉鼎在法租界的一幢寓所里见到了他仰慕已久的孙中山先生。“他是个非常谦虚、诚恳的人。”日后,朱德这样回忆。

这时,孙中山由于所依靠的粤军将领陈炯明在英帝国主义和直系军阀的支持下发动武装叛乱,被迫离开广州回到上海,他正在筹划如何夺回广州,重建共和政府。他打算借助滇军的力量,讨伐陈炯明,因此,希望朱德等能够重返滇军,助他一臂之力。

朱德虽然同情孙中山此时的处境,但是,10多年的亲身经历使他对孙中山希望借助一部分军阀的力量去打击另一部分军阀的做法已不再相信。孙中山踱着步子自责地说:“怪我缺乏知人之明,致使错用陈炯明,给革命造成不可挽回的损失啊!”这时,金汉鼎激动地站起来:“陈炯明、唐继尧这些本来就是钻进革命队伍的坏蛋,咋能怪大总统用人失当呢?”

孙中山的自责同时令朱德敬佩,他的思绪已飞出屋外:硝烟滚滚,横尸遍野,田园荒芜,路有饿殍。一张张新老军阀的面孔,闪现在朱德的面前。

“朱将军,你在想什么?”孙中山见他跑神儿,问道。朱德委婉地回答:“可恨这些大小军阀,往往打着革命的旗号,拿着国民政府的供奉,可羽翼一丰便调转枪口向革命进攻!”孙中山仔细地听,说:“你的意思是……”

朱德诚恳地说:“大总统,您应该有一支自己的军队,一支真正为国民而战的军队啊!”孙中山琢磨:“真正为国民革命而战的军队?……”

“大总统,我们自参加同盟会,重九起义以来便立下誓言,终身追随大总统,矢志不移!”金汉鼎慷慨激昂。孙中山欣慰地说:“好,好。我党有你们这样的忠贞之士,何虑革命不能成功?”旋即,他以坚定的语气说:“这样吧,如果你们回到已移驻广西的滇军中去,组织滇军到广东攻打陈炯明,并答应先付给军饷10万元。重整军威,打回广州,如何?”

金汉鼎顿时热血沸腾:“大总统令出如山,金汉鼎赴汤蹈火,万死不辞!” 朱德没有表态,一脸难色。金汉鼎用脚碰他,朱德无动于衷。

“可以说你对马克思主义一无所知啊!”陈独秀打断他的话。朱德诚挚地说:“我可以学,尽快补上这一课,做一名真正的共产党员!”

朱德赶紧表白,以为接下来就是陈独秀同意他加入共产党了。陈独秀仍然没有任何这方面的表示,他主意已定,不会被朱德的真诚所感化,他脸上还是没有流露一丝热情,不为所动,他捋一下自己微秃的后脑勺,摆摆手,“共产党是极为严密的组织,与国民党不同,不是申请一下或者经人劝说就可以加入的,我们现在发展党员,都是在一起共事参加革命活动经过考验认为合格才发展的,共产党党员必须有坚定的革命意志,必须经受严峻斗争的考验,而且,这样的考验不是一个很短的时间,而应该是长时间的。我觉得,像你这样的身份,还是回到旧的军队去起积极的作用比较好,站在国民党那儿帮助革命也是一种办法吗,何必非要参加到中国共产党中来呢?”陈独秀掀茶盖端茶碗喝了一口茶,示意朱德喝茶,朱德吃了一惊,显然,这是送客的姿态。

朱德告辞出来,他没有失望,当他走出那间沉闷的斗室时,迎面射来一束耀眼的阳光,他兴奋地抬起头,仰望广阔无垠的蓝天,他觉得自己的革命信念比以往任何时候都更加强烈了。

怎么办?在中共最高领导人那儿“碰了壁”,朱德没有自暴自弃,而是极为虔诚地翻阅着陈独秀给他的几本革命理论书,这里面包括了陈独秀的几本著作,朱德感觉陈独秀对自己还是寄予希望的。

在孙炳文的鼓动之下,此时朱德主意已定,他要到欧洲去,去留学,到革命的发源地去接触原汁原味的革命真理。

“呜——”汽笛长鸣。9月初,法国邮轮“安吉尔斯”号离开上海吴淞口,驶入烟波浩缈的大洋。朱德默默地与这座一度使他神往而现在又使他若有所失的城市告别。和朱德同船前往欧洲的除妻子贺治华和好友孙炳文之外,还有房师亮、章伯钧、李景泌等10多人。第一次换上西装革履的朱德,颇有些不自然。可以想见,在当时穿惯了戎装和中式长衫的朱德乍一换上洋人的衣装,也许在观念上会发生一些变化。

轮船行驶在海上,水天一线,一望无垠,到处是白茫茫的一片,只有海鸥伴随着轮船,无忧无虑地嬉戏、追逐着。大海,对朱德来说,是陌生的、神秘的,在大山里长大的他只见过家乡有小河、嘉陵江,以及长江,但同大海比较起来,一切都变得那么渺小。

这天,朱德丝毫没有观涛的兴致,而是在苦苦思考着自己的理想和中国的前途。不多久,孙炳文走过来,轻轻地在朱德的肩膀上拍了一下,关切地问:“你想家了?” 朱德摇了摇头,两眼依然注视着那海天一色的神秘世界。

凭栏远眺,任海风吹拂,朱德对孙炳文说:“我有信心向共产党靠拢,既然选择了这条路,就应该毫无抱怨地坚持走下去,我要经受考验,一次又一次地争取,争取成为这个先进组织的一分子。”

孙炳文说:“中共旅欧支部的负责人之一是张申府,是他与李大钊、陈独秀创立了中国共产党北京小组,他是北京大学的哲学教授,现在应华法教育会之聘到法国出任大学教授,他在法国已经先后发展了同船去法国的天津的刘清扬、周恩来入党。听说,周恩来现在也是中国共产党旅欧总支部的负责人之一。我们到那儿,要先想办法找到张申府或周恩来等,可以向他们直接提出入党的要求!”

邮轮经过香港、西贡、新加坡、槟榔屿、科伦坡,沿着亚洲大陆的西海岸,横穿印度洋,经过非洲的东海岸,进入红海、苏伊士运河、地中海。和朱德同船出国的李景泌回忆说:“这只船每到一个城市,停留的时间不等,有的停半天,有的停一天,有的停两天,甚至还有比两天多的。我和朱德每到一个城市都要下船去耍一次,稀奇事确实见到不少,总算是大开眼界。”沿途的见闻使朱德感到惊奇,国外并不是如他在国内时想象的那么好。在南洋,许多从国内到这里谋求生计的人们过的依然是穷困不堪的日子。马路两旁,富人的花园、洋房同贫民的破屋陋棚形成鲜明的对照。殖民地民众充当“亡国奴”后的悲惨遭遇,给了他强烈的刺激。特别是看到非洲国家的黑人的生活状况后,使朱德痛感“世界上的悲惨的事情不单单是在中国”。

经过40多天的航行,邮轮终于在法国南部的港口马赛停岸。当天,朱德和他的同伴换乘火车来到巴黎。

第一次世界大战刚结束后的欧洲,给予朱德的第一个印象是什么?法国虽然是战胜国之一,但到处也是一幅残破不堪的景象,衣不蔽体的乞丐很多,战争的恐怖和颓丧的情绪依然笼罩在人们的心头。这都是朱德在国内时没有完全想到的。

在巴黎停留期间,朱德和孙炳文住在一个中国商人的家中。房主青年时就漂洋过海,来到法国谋生,但他依然眷恋着自己的故土。因此一有空就请朱德他们介绍国内发生的事情。有时,房主也将一些巴黎的见闻说给朱德他们听。一天,房主告诉朱德,听说一些到法国留学的青年学生组织了一个叫共产党的团体,闹起了革命。

说者无意,听者有心。朱德连忙追问这些人现在哪里,房主无法向他提供更多的情况,但答应帮助他们继续打听。第二天,房主就把朱德和孙炳文带到他的一位朋友那里。那人告诉朱德,这个组织的负责人叫周恩来,他已经去了德国柏林,恐怕一时还不能回来。同时,那人还把周恩来在柏林的住址写给朱德。

原来,1920年12月,在法国勤工俭学的张申府受陈独秀的委托,组建巴黎共产主义小组。1921年1月,经张申府、刘清扬介绍,周恩来光荣地加入了在巴黎的共产主义小组。这是中国共产党的8个发起组之一,周恩来也成为党的创建人之一。随后,周恩来开始酝酿建立旅欧青年的共产主义组织。为了节省费用,团结进步青年,周恩来经常奔波于德、法之间。1922年6月,周恩来从德国赶赴法国,与赵世炎等在巴黎西郊的布伦森林中开会成立了“旅欧中国少年共产党”,后改名为“中国共产主义青年团旅欧支部”,周恩来任书记。7月9日,在柏林成立了“中共旅欧总支部”,周恩来是主要负责人之一。

踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫。朱德的心中又燃起了希望之火。他和孙炳文决定,乘火车前往柏林。

10月22日,朱德和孙炳文在柏林瓦尔姆村皇家林荫路找到周恩来的住址,心情十分兴奋。周恩来会不会也像陈独秀那样,把自己拒绝在革命的大门之外呢?一个多月过去了,与陈独秀见面的阴影还没有在朱德心中消散。迟疑之中,朱德叩开了房门,一个中等身材、面容清秀的年轻人出现在面前。朱德说明了来意,年轻人热情地把他们引进房间。

“我就是周恩来,有什么事情需要我的帮助吗?”周恩来边做自我介绍,边沏茶:“坐,快坐下来呀。慢慢说吧!”

朱德简直不敢相信,他眼前的这位年轻人就是周恩来。见周恩来热情而又诚恳,心中的疑云立刻消散了。他喝了一口茶,介绍说:“我叫朱德,字玉阶。他叫孙炳文,字濬明。”

谈话中,朱德了解到周恩来才24岁,比自己小12岁,心底由衷地感到佩服——原来,在他心目中,共产党的负责人都是像陈独秀那般年龄的。

很快,谈话转入正题。朱德把自己为了寻找救国救民的道路,从云南找到上海,再找到欧洲的经历一股脑儿地说了出来。他传奇般的经历和坚强的意志深深打动了周恩来的心。周恩来细心地倾听,不时地在本子上记着。其间,孙炳文也表示想加入共产党。

朱德全部讲完后,周恩来沉默了一会儿,略加思忖,抬起头来,两道浓眉一挑,说:“大哥,你们还没有吃饭吧?如果没有,我们先一起吃饭再说。”

吃过饭,周恩来问清朱德、孙炳文他们居住的地方,表示有关入党的事,还要继续交流,并最终要征得张申府的同意。在接下来的6天中,周恩来天天与朱德接触、交谈,终于摸清了朱德的真实想法,知道他是舍弃了所有,一门心思要投入先进政党的怀抱。通过交流,周恩来发现自己与朱德情趣相投,都喜欢兰花和音乐,他们也交流对贝多芬音乐的感悟。

周恩来对朱德、孙炳文说,我们同意你们的入党要求,由我做你们的入党介绍人。朱德和孙炳文喜出望外,几乎都热泪盈眶:“真的吗?”

周恩来抚慰道:“真的,你们太激动了!”朱德喜极而泣:“我……朱德闯荡半生,今天终于……终于像唐僧上西天取经一样,得成正果,得遇……得遇知己!谢谢你,恩来同志。”

但周恩来马上对他们叮嘱道:“在没有正式批准之前,我们可以接收你们为候补党员。根据目前的形势,你们不能对任何人说自己的中共党员身份,这事必须保密,不能公开,我们需要像你们具备的其他才能……”

说完,朱德伸出自己的手与周恩来相握。紧紧相握的两双巨手——在粉碎一个旧世界,开创一个新世界的伟业中起着决定作用的握手。这次历史性的会见,成为两位伟人半个多世纪风雨同舟、并肩战斗的起点。

这年11月,周恩来就朱德、孙炳文入党之事请示张申府,张申府一听就同意了。张申府与陈独秀不同,他认为只要要求入党,就要批准,没有什“纯”不“纯”的问题,英雄不问来路,不搞出身论,共产党组织正是需要大量新鲜力量的时候。同时,朱德按照党的指示,仍以国民党的身份进行社会活动。朱德后来回忆说:“从那以后,党就是生命,一切依附于党。”的确,在经历了一番挫折后,他终于实现了自己梦寐以求的愿望。从此,在中国共产党员的名册上,又增添了一个光辉的名字——朱德;从此,朱德走上新的革命旅程,把自己的全部精力和才能毫无保留地献给了共产主义事业,直到生命的最后一刻。

本文作者:中国共产党新闻网

-

Tags:历史名人